启功先生打破了清代以来碑派、帖派二分的格套

2018-01-30 11:08:24 来源:光明日报|0

《启功论书绝句汇校本》 启功 著 章正 编 北京师范大学出版社

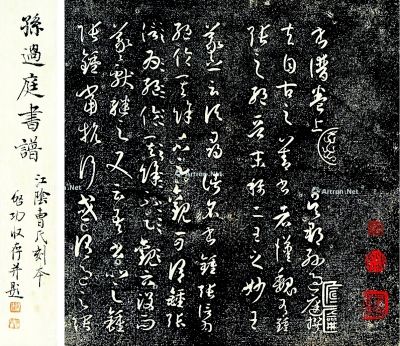

启功先生收藏的《孙过庭书谱》。资料图片

启功先生

启功先生手书的《论书绝句》 图片均选自《启功论书绝句汇校本》

【读书者说】

《论书绝句》问世的历史语境

清中叶以来,“碑学”渐盛。至于晚清民国,学人讨论书法,几乎口必称“碑学”“帖学”。影响所及,直至今日。能不囿于风气而独开局面者,允推启功先生。

启功先生之书学见于各种著作、论文、序跋,若将这些著述比作一首诗,《论书绝句》则堪称诗眼。百首《论书绝句》及自注,凝练地表达了启功先生的书法观。其中涉及的学术问题非常丰富,很难作出全面的概括。若就书学发展的逻辑着眼,笔者认为,将清代以来的“碑帖之辨”转换为“刀笔之辨”,这是启功先生对书学史的一大贡献。

广义的碑指各个时代的碑刻,而狭义的碑主要指南北朝碑。广义的帖包括墨迹和刻帖,由于六朝名家墨迹难得一见,所以狭义的帖就是刻帖。康有为说得很清楚:“今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋、明人重钩屡翻之本。”“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑;欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。”(《广艺舟双楫·尊碑》)

明代书家多临阁帖,而至清代,金石出土日多。对于论学重实证的清人来说,对各种书法遗迹进行考校自是题中应有之义。这种考校,关联着审美的倾向,发展出以碑帖、南北、古今二分为基本结构的书学思潮——“碑学”。尽管“碑学”思潮各代表人物的关注点有所不同,比如康有为便不同意阮元的南北分派之说,但大体的倾向是尊碑抑帖、尊北抑南、尊古抑今(表现为尊崇篆隶笔意、尊魏卑唐)。

20世纪以来,又有大量的书迹面世,如汉代简牍、晋人残纸、敦煌经卷等等。与清代出土的金石不同,这些书迹皆是原汁原味的墨迹。新材料的出土并不仅仅带来新的研究对象,更为重要的是,它还可能更新人们对于历史现象的理解结构。当然,这需要学者对历史现象的敏锐把握与对现有理解结构的深入反思。启功先生可谓开风气之先,他既对清代的碑学做出有力的批判,又将一种新的书法史观阐发到深微的地步。

对“碑学”的解构

针对“碑学”中人碑帖、南北、古今诸方面的立场,启功先生的反驳皆有釜底抽薪之效。

《论书绝句》第30首注云:“端重之书,如碑版、志铭,固无论矣。即门额、楹联、手板、名刺,罔不以楷正为宜。盖使观者望之而知其字、明其义,以收昭告之效耳……简札即书札简帖,只需授受两方相喻即可,甚至套格密码,唯恐第三人得知者亦有之,故无贵其庄严端重也。此碑版简札书体之所以异趋,亦‘碑学’‘帖学’之说所以误起耳。”“碑与帖,譬如茶与酒。同一人也,既可饮茶,亦可饮酒。偏嗜兼能,无损于人之品格,何劳评者为之轩轾乎?”碑与帖有不同的功用,书写的样貌自然有所不同。概而言之,碑与帖只是不同的功用类别,而非不同的艺术派别。这是对碑帖分派以及尊碑抑帖的批判。

《论书绝句》第92首注云:“余素厌有清书人所持南北书派之论,以其不问何时何地何人何派,统以南北二方概之,又复私逞抑扬,其失在于武断。”一代书风同中有异、异中有同,远不能以南、北二派做笼统的概括。这是对南北分派以及尊北抑南的批判。

《论书绝句》第95首注云:“书体之篆隶草真,实文字演变中各阶段之形状,有古今而无高下……贵远贱近,文人尤甚。篆高于真,隶优于草,观念既成,沦肌浃髓,莫之能易焉。”篆隶草真只是不同的字体类型,古今字体之间不能断然做高下之分。这是对尊古抑今的批判。

启功先生发出这些批评,并不是简单地站在与“碑学”相反的立场上,比如从尊碑抑帖走向尊帖抑碑,而是从根本上解构“碑学”诸家二元对立的理解结构。

“透过刀锋看笔锋”

历代书迹有多种存世的形式,概而言之有两类,一为墨迹,包括真迹、摹本、临本;一为刻本,包括碑刻、刻帖。前者是由笔完成的,后者是由刀参与完成的。这些书迹被启功先生纳入一种新的阐释视野,或可称为“刀笔之辨”。

刻本与墨迹之间的比较是启功先生最为着力的。无论是碑还是帖,都是刀刻出来的,与书家的真迹已经颇有不同。《论书绝句》第11首注云:“碑经刻拓,锋颖无存。即或宋拓善本,点画一色皆白,亦无从见其浓淡处,此事理之彰彰易晓者”,这是说碑刻与真迹之差异。又云:“宋刻汇帖,如黄庭经、乐毅论、画像赞、遗教经等等,点画俱在模糊影响之间,今以出土魏晋简牍字体证之,无一相合者,而世犹斤斤于某肥本,某瘦本,某越州,某秘阁。不知其同归枣石糟粕也”,这是说刻帖与真迹之差异。这些差异,清代包世臣、何绍基诸家乃至明代王宠、祝允明诸家多有忽视,这和他们少见晋唐墨迹有关。

刀刻不能准确地传达墨迹,但启功先生并未因此鄙弃刻本,而是通过“透过刀锋看笔锋”建立起墨迹与刻本的关联。要能做到这一步,必须对墨迹多有领会,揣摩墨迹与刻本之相通与相异。正如启功先生所说:“余非谓石刻必不可临,惟心目能辨刀与毫者,始足以言刻本。”(《论书绝句》第32首注)刻本与墨迹相较之例颇多,如以唐摹《丧乱帖》与阁帖相较(第3首),智永《千字文》墨迹与刻帖相较(第7首),西域出土晋人残纸与阁帖、馆本《十七帖》相较(第5首、第61首),高昌未刻墓志与北碑相较(第6首),唐人写经与唐碑相较(第11首),魏晋小楷墨迹与小楷刻帖相较(第11首、第81首),汉简墨迹与汉碑相较(第21首、第97首),《异趣帖》《出师颂》墨迹与章草刻帖相较(第35首),日本藤原皇后临《乐毅论》墨迹与《乐毅论》刻帖相较(第51首),小野道风或藤原行成所临王羲之草书墨迹与刻帖相较(第52首)。

当然,启功先生从早年质疑刻本,到后期以“透过刀锋看笔锋”的方式利用刻本,是有一个发展过程的,正如《论书绝句》第79首所云:“昔我全疑帖与碑,怪他毫刃总参差。但从灯帐观遗影,黑虎牵来大可骑。”

除了刻本与墨迹的比较,启功先生对刻本系统内部的比较亦有所关注。与清人不同的是,启功先生不再对碑、帖做派别之分和高下之判,只是区别碑和帖不同的功用性质,并考论诸碑与诸帖的不同。启功先生认为碑帖的刻工有精粗之别,如唐碑精于六朝碑(第8首、第28首),《神策军碑》精于《玄秘塔碑》(第54首),《大观帖》精于《淳化阁帖》(第60首)。另外,新出土的碑胜于捶拓已久的碑,如对《朝侯小子残碑》《张景残碑》的看重(第22首、第23首)。这些评判虽然是在刻本与刻本之间进行的,却是以距离墨迹之远近为标准的,也是以对大量墨迹的深入体会为前提的,所以“刀笔之辨”依然是隐在的参照系。

启功先生所作的“刀笔之辨”含着一种书学旨趣,即最大限度地逼近经典作品的真迹。在这样的阐释视野中,历代书迹被纳入一个以经典作品真迹为核心的系统之中,距离真迹近的处于这个系统的内环地带,距离真迹远的处于这个系统的外围地带。新的阐释视野让历史现象呈现出新的秩序,犹如把磁铁放在不同的位置,周围的铁屑会呈现不同的形状一样。启功先生打破了清代以来碑派、帖派二分的格套,但恰恰因此延续了清人重证据、求真相的学术精神。明辨刀笔之别,我们才可能更加看清书法史的真相。

《启功论书绝句汇校本》的文献价值

章正先生所编《启功论书绝句汇校本》近日由北京师范大学出版社出版了,这本书影印了《论书绝句》的三个版本,包括启功先生上世纪70年代用毛笔抄录的“简注足本”,1982年用毛笔抄录的“定稿本”,以及上世纪80年代初的“硬笔详注稿”。

《论书绝句》最初发表于香港《大公报》《艺林》周刊,后来结集出版的时候做了修订。书中影印的“硬笔详注稿”即是当年寄给《艺林》主编马国权先生的稿件。文稿经过修订,虽然更为精审,但之前的版本亦有价值。仅举一例,如《论书绝句》第37首谈《出师颂》墨迹,“硬笔详注稿”云:“宋代以来丛帖所刻,或题索靖,或题萧子云,皆自此翻出者。此卷墨迹,章草绝妙。米友仁题曰隋人者,盖谓其古于唐法,但非索非萧,可称真鉴”,《大公报》亦照此刊发(1981年7月12日)。1985年香港商务印书馆出版的《论书绝句》单行本,则删去了“但非索非萧”,其后各本尽皆如此。细审句意,删去实为遗憾。

尤为值得注意的是《论书绝句》第32首自注,《大公报》发表的版本(1981年5月31日)与后来的单行本只是略有不同,但“硬笔详注本”则与其他诸本大有不同。“硬笔详注本”应当是最初起草的,发表时又整体做了改写。改写后的版本中“白骨观”实为妙喻,而“硬笔详注本”亦有其特别的价值。兹节录“硬笔详注本”,读者当可从中领会“刀笔之辨”的理趣:“质言之,北朝诸碑,刻工俱有刀痕凿迹,以视初唐诸刻,盖不免大辂椎轮之比。可贵处端在笔势雄强,结体磊落。知其法者,如医家之揣骨点穴,虽隔重裘,望而知识其肌理脉络。未知其法者,徒见其棱角方严,乃侧卧笔毫,抹而拟之,犹每恨自其笔之未方,殆如见衣狐貉者而谓其人之自具金银毛色耳。昔有俗语,谓书家体格,有底有面,例如谓某人书‘欧底赵面’。底者指其间架结构,面者指其点划姿态。吾亦以为观六朝古刻之摹勒未精者,尤当重其底而略其面,庶几不为刀锋所惑焉。”

(作者:邓宝剑,系北京师范大学艺术与传媒学院书法系教授)

营业执照公示信息

营业执照公示信息